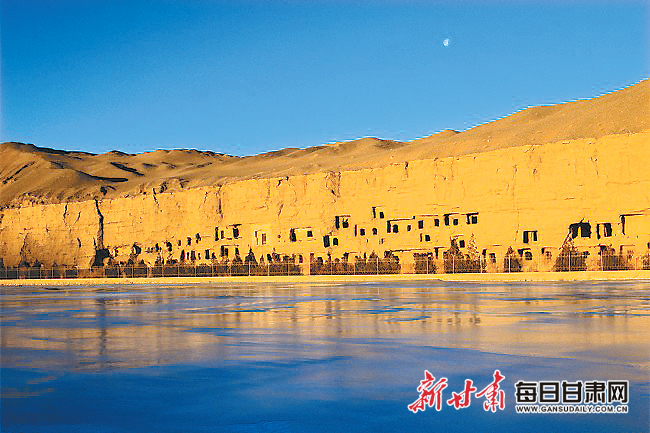

敦煌莫高窟北区石窟 资料图

甘肃日报特约撰稿人 朱 南

今天的敦煌是一个非常有名的旅游城市,也是学术界、艺术界眼中的圣地。从中国历史与中西交通史的视角回溯,敦煌在相当长的时期内就是中原经营西域的军事重镇,亦是文化、商贸的繁华之都。

隋裴矩在《西域图记》序中说“发自敦煌,至于西海,凡为三道,各有襟带……故知伊吾、高昌、鄯善,并西域之门户也。总凑敦煌,是其咽喉之地。”当时通西域的主要干道共三条,分别从伊吾(哈密)、高昌(吐鲁番)、鄯善(若羌)向西出发,而这三条道路在进入河西时都必经敦煌。因此,敦煌成为中西交通重要的中继站,并成为中原经营西域的战略要地。

一

最早有文字记载的敦煌地名是三危山。《山海经》中有:“又西二百二十里曰三危之山,三青鸟居之”。在远古神话中,三只青鸟为西王母侍者,青鸟栖息地为三危山。晋代诗人陶渊明有诗描绘“翩翩三青鸟,毛色奇可怜。朝为王母使,暮宿三危山”。

《史记》记载“三苗在江淮、荆州数为乱,于是舜归言于帝,迁三苗于三危,以变西戎”。三苗为中国古老部族,数次叛乱。舜帝派大禹平定三苗之乱,部分三苗族人被迁徙到了三危山居住。这个地区的部落当时被称为羌戎族,以游牧为生。

《尚书》中有“导黑水,至于三危,入于南海”;又记载有“黑水、西河惟雍州……三危既宅,三苗丕叙”。敦煌属古之雍州,此黑水即流经敦煌的党河,为疏勒河最大支流;南海即党河西支流所汇入的哈拉湖,此处是说大禹治水成功后,三苗人民安居在三危地区。

敦煌成为正式的地名是在汉武帝时。东汉学者应劭在《汉书》中注释敦煌二字的意义“敦,大也。煌,盛也”;唐李吉甫在《元和郡县图志》中解释“敦,大也,以其广开西域,故以盛名”。其实敦煌之名的由来尚无定论,许多学者认为敦煌一词是当地土著地名的音译,有匈奴语、吐火罗语、羌语音译等多种说法;此外有学者认为敦煌来源于希腊等外来语言。

莫高窟156窟 张议潮出行图 (归义军时期)

二

春秋战国时期,月氏、乌孙等游牧民族活跃在这个地区。月氏人强大后吞并了羌戎,接着月氏驱走乌孙,独占了敦煌地区。秦末汉初,月氏为匈奴击败,大部迁徙到了伊犁河流域,被称为大月氏。匈奴浑邪王驻敦煌一带管理河西。乌孙王子猎骄靡,被匈奴收养长大后,带领乌孙人与匈奴合击大月氏,大月氏被迫再迁徙到葱岭西侧。乌孙在西域复国后又和匈奴形成对峙。匈奴对中原的侵扰在秦时曾为大将蒙恬率领的大军及长城所阻挡,此时又对中原帝国构成了威胁。

汉高祖刘邦亲征匈奴,受白登之围,只得用求和的方式换取暂时的安宁。到汉武帝时,国力大盛,开始反击匈奴。张骞通西域的本意就是联络大月氏、乌孙,建立夹击匈奴的同盟。汉军经数次大战击败匈奴,浑邪王奉河西降汉。汉廷在河西置武威、酒泉二郡。元鼎六年(前111年),为加强对河西的统治,并从战略上隔断匈奴与西北羌族的联系,汉廷析武威郡地置张掖郡,析酒泉郡地置敦煌郡,并在敦煌城西建造玉门关、阳关,两关之间筑长城相连,史称“列四郡,据两关”。汉将赵破奴在今党河西岸修筑了最早的敦煌城塞。

汉廷在占领匈奴故地后,设朔方郡以屏蔽河西走廊,在西域设西域都护府管理西域诸国,从而保证了河西走廊的安全。从中原来的大量移民和戍卒在敦煌进行屯田,兴修水利,使敦煌逐渐发展成为繁荣的农业区,并成为经略西域的兵马粮草基地。

新莽亡后,窦融据河西拥兵自保。公元32年,窦融率敦煌等五郡归顺东汉刘秀。

公元74年,东汉恢复了西域都护府,在班超及其子班勇等的努力下,数度夺回了汉在西域的控制权。到公元107年,汉廷召回西域都护及屯田士兵,之后主管西域事务的护西域副校尉常驻敦煌,敦煌成为经营西域、抗击北匈奴的前线。汉和北匈奴的势力在西域此消彼长,西域各国往往成为墙头草。这段东汉与北匈奴争夺西域的历史被称为“三通三绝”。