红军总司令朱德用过的讲桌

文庙大成殿供桌,高90厘米,长294厘米,宽94厘米。造于明代,至今已有500多年。1936年10月10日傍晚,红军在文庙大成殿内举行红军会师联欢会。会场布置得简单朴素,庄重大方。用门板临时搭起的主席台上,摆着文庙大成殿的供桌,徐向前、陈赓等红军领导人讲了话,朱德总司令宣读了中央贺电。1976年,原会宁县电影公司海报宣传员马进林在县财政局的废品材料中发现了此桌,他以做画案的名义将此桌拉回电影公司,为了证实此桌的来历,他先后走访了许多老人及知情人士,认定此桌是原文庙大成殿的供桌。1990年7月,会宁县电影公司将此桌拨交于红军三大主力会宁会师纪念馆,陈展在文庙大成殿内,它也成为红军会宁会师旧址的镇馆之宝。2000年8月3日,国家文物鉴定委员会专家将此供桌鉴定为一级文物。

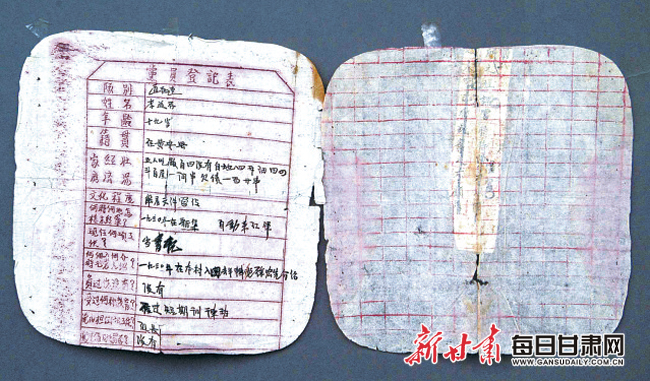

红军党员登记表

这张红军党员登记表记录的是一位叫李道存的湖北黄安籍红军战士的家庭历史情况。“五人吃饭,自田没有,自地四开,佃田四斗,自屋一间半,欠债一百廿串”“自动来红军,自愿加入中国共产党”,这些记录的内容不仅体现了红军战士对党组织的向往,更表达了红军战士入党动机的纯洁。

1936年10月,红军会宁会师期间,红四方面军总指挥部设在周家大院,红四方面军总指挥徐向前等红军领导人曾在周家大院的主人周大勇家住宿。红军撤离会宁后,国民党部队时常进行搜捕。周大勇的母亲见到家中有红军写过字的纸张,她认为有字的纸张是不能乱扔的,就把这些纸张剪成枕头式样,装在枕头套内保存起来。

1995年清明节前后,周大勇在母亲的枕头套内发现了这张“党员登记表”,周大勇觉得这是当年红军留下的很珍贵的资料。在1996年10月纪念红军会宁会师60周年大庆时,周大勇将“党员登记表”捐赠给红军三大主力会宁会师纪念馆。2000年8月3日,国家文物鉴定委员会专家将这张“党员登记表”鉴定为一级文物。

红军制作的会宁县苏维埃政府门匾

“会宁县苏维埃政府”门匾为长方形木板,长165厘米,宽21厘米,正面写的“会宁县苏维埃政府”字迹模糊。1936年10月红军会宁会师时,红军每到一地,积极开展抗日宣传活动,开展爱民活动。红军到达会宁县城后,建立了红色政权,先后建立了9个基层政权、抗日农民协会。

“会宁县苏维埃政府”成立后,冯青选当选县苏维埃政府主席,张武汉当选副主席。老百姓真切地感受到苏维埃政府是为穷苦百姓办事的,他们也积极支持政府。当时制作政府门牌缺少木板,县城戏楼老板踊跃捐出戏楼楹联木牌制作成“会宁县苏维埃政府”门牌。10月23日,红军撤离会宁后,国民党对县城进行了大搜捕,为了躲避大搜捕,当地老百姓将这块“会宁县苏维埃政府”门牌藏到文庙里。直至1986年5月,会宁县文化局维修文庙大成殿时,在文庙大梁上面发现了这块门牌,后由会宁县文化馆收藏。1990年7月,文化馆将这块“会宁县苏维埃政府”门牌拨交给红军三大主力会宁会师纪念馆。

2015年6月30日,甘肃省文物鉴定委员会专家将这块门匾鉴定为一级文物。

会宁县苏维埃政府印章

1936年10月,红军会宁会师时红军留下一枚会宁县苏维埃政府印,方形,长6厘米,宽5.5厘米,高4.5厘米,重0.11千克。印上面刻有“会宁县苏维埃政府”印字样,印下面正中有一镰刀斧头图样。1936年10月23日红军撤离会宁后,国民党对县城进行了大搜捕,县苏维埃政府主席冯青选被国民党武装通缉,不得不离开会宁,临走时他将“会宁县苏维埃政府”印章埋在自家厨房水缸下面。离开会宁在平凉等地给地主家打工维持生活,第二年他回到会宁,找到了这枚印章。

新中国成立后,这枚印章他一直珍藏着。1986年10月,红军会宁会师50周年大庆前夕,冯青选将印章交于会宁县文化馆收藏。1990年7月,文化馆将这枚印章拨交给红军三大主力会宁会师纪念馆。2015年6月30日,甘肃省文物鉴定委员会专家将这枚印章鉴定为一级文物。

(会宁红军长征胜利纪念馆 李俊丰 整理)