甘肃省位于我国西北内陆地区,历史悠久,文化底蕴深厚,系中华民族及华夏文明的重要发祥地之一。甘肃集黄河文化之精髓、丝路文化之遗韵、始祖文化之根源、农耕文明之典范于一体,多元文化形态交相辉映。“丝绸之路三千里,华夏文明八千年”之赞誉,正是对陇原大地历史积淀与文化传承的精辟凝练与生动诠释。

自古至今甘肃就是多元文化体系的交点,既有千里古道河西走廊,又有艺术殿堂敦煌莫高窟,还有公元609年举办“万国博览会”的传奇故事。甘肃敦煌,是中国、印度、希腊、伊斯兰四大文化体系交汇的地方,也被誉为古代丝绸之路上的明珠,丝绸之路的开辟和发展,使敦煌成为东西方交通的咽喉要地和具有国际意义的文化汇流之地。

作为古丝绸之路重要枢纽,甘肃既蕴藏壮丽奇绝的自然景观,更承载着深厚的历史文化积淀。纵览丝路发展轨迹,这条肇始于华夏大地的文明动脉,跨越亚非欧大陆板块,形成贯通东西方的人文通衢,构建起多元文明交融体系,使波斯文化、古罗马文化、印度文化、古希腊文化与古埃及文化在此形成深度对话,最终铸就了举世瞩目的文化遗产长廊。

2017年,第二届敦煌文博会于甘肃敦煌成功举办,本届文博会积极弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神,通过构建多维度交流平台,为深化共建“一带一路”国家文明互鉴与务实合作注入新动能。共有来自51个国家和3个国际组织的582名中外嘉宾,以及2100余名参展商、采购商和知名企业代表等各界人士齐聚敦煌,围绕“论、展、演、创、贸、游”六大主题板块开展系列活动,达成多项共识,签署多项合作协议,有效发挥了文化交融的桥梁作用、经贸合作的平台功能和民心相通的纽带价值,为促进区域协同发展作出积极贡献。

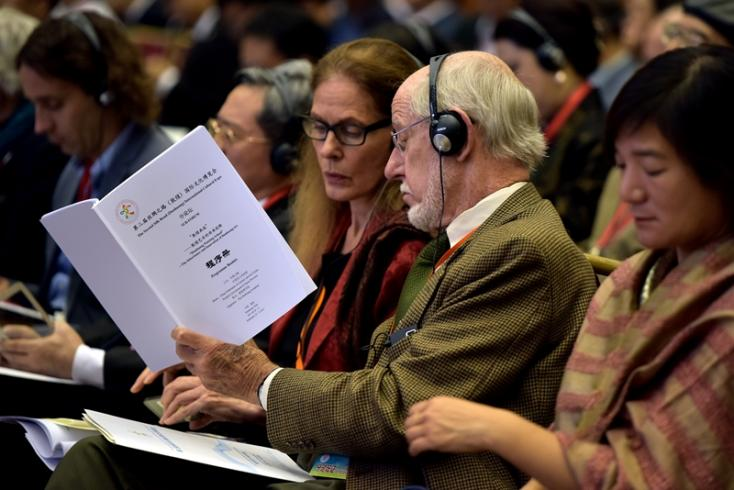

第二届敦煌文博会论坛秉持专业化、国际化办会理念,以“1+4”模式为框架,即由1场高级别论坛与4个专题分论坛构成,吸引来自全球的400多名专家学者、行业代表及政要人士,基于多元文化视角和跨领域专业背景,围绕丝绸之路文化传承与创新发展展开深入研讨。展览展示活动共设置4大板块、20个专题展区,集中陈列中外文化艺术精品3500余件(套),涵盖历史文物、当代艺术、非遗技艺等类别,充分彰显敦煌作为文明交汇地的独特文化魅力。文艺演出环节组织456名中外演艺人员联袂献艺,通过13场主题剧目展演,以舞蹈、音乐、戏剧等艺术形式全景式展现丝绸之路的文明交融与历史传承。

同时第二届敦煌文博会突出创意创新,文化创意展既有代表前沿科技的AR、VR等,又有传统文化手工作坊类体验项目;来自全球25个国家的82位权威专家及行业领军人物,围绕“创意融合·数字未来”核心主题,通过多层次、多维度的深度研讨交流,为新时代文化创意产业实现高质量发展明确了发展方向,具有重要的战略指导意义。

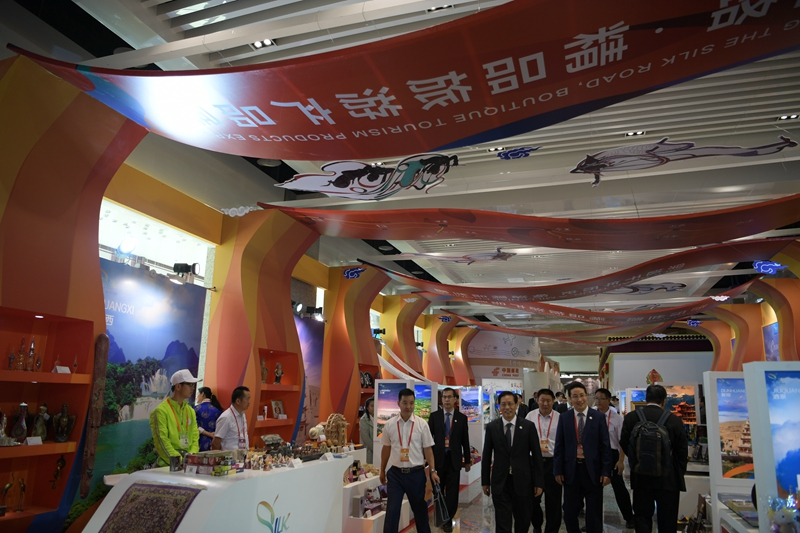

本届文博会创新性实现文化产业展览与文化贸易活动的规模化举办,首次组织大规模、高规格的产业展示及商贸交流活动,吸引来自全球近20个国家和国内20个省区市的逾500家文化企业参展参会。作为重点配套活动的丝绸之路国际文化产业合作推介会,通过科学设置“一对一”精准洽谈、“一对多”集中对接等多元交互场景,成功搭建起覆盖项目推介、产品采购、商贸合作的国际交流平台,共开展推介及产品发布活动124场次,达成意向贸易额6752万元,现场销售823万元;旅游产品展览及推介会重点推介362个项目、签约13个项目,达成意向性投资300多亿元。

甘肃着力发挥区位优势,深度挖掘和应用丝路沿线国家在商贸、金融、文化、旅游、物流、交通等方面汇聚的资源。在本届文博会组织召开的中新互联互通项目南向通道建设工作会议上,陇、渝、桂、黔4省区市就落实《关于合作共建中新互联互通项目南向通道的框架协议》和推进“铁公机、江海息”六位一体发展深入交换了意见,共同讨论通过了《中新互联互通项目南向通道货运班列常态化运行方案》,中新南向通道建设把“一带”和“一路”以及“长江经济带”联接在一起,把中国西北与西南、中亚和东南亚联接起来,真正成为东进西出、通江达海的国际物流通道和枢纽。

时任国家发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆指出,甘肃处在“一带一路”的建设节点,是向西开放的必经之地和西部大开发的重要省份,在“走出去”方面作用关键、潜力巨大。

时任广西壮族自治区党委副书记、主席陈武指出,广西与甘肃都是国家“一带一路”建设中的重要省区,希望两省区进一步加强开放开发、产业发展、交通物流、人文交流、展会服务等方面的交流与合作;广西将充分发挥中国-东盟博览会平台作用,进一步促进甘肃与东盟各国在政治、经贸、人文等领域的往来与合作。

第二届敦煌文博会以深化共建“一带一路”人文交流合作为宗旨,依托敦煌作为世界四大文明体系交汇地的独特区位优势,秉持高度的文化自觉与文化自信,系统构建文明互鉴平台,全方位彰显中华文明深厚底蕴。甘肃省积极把握文博会战略机遇,充分发挥丝路黄金段枢纽作用,通过构建多元化文化交流机制和立体化经贸合作网络,有效促进了区域间人文资源整合与产业协同发展,为高质量共建“一带一路”注入新动能。

(部分图片来自新华社报道)