9月的甘肃天水麦积山,草木葱茏。在状如麦垛的峭壁之上,221个洞窟星罗棋布,镶嵌在崖壁之间。

麦积山石窟造像以泥塑为主,全面展示了中国古代雕塑发展、演变的过程,是研究中国雕塑史的重要资料,有“东方雕塑陈列馆”的美誉。第133窟内一尊弟子像,嘴角微扬,神情悲悯又安详,那抹被誉为“东方微笑”的神韵,仿佛拥有治愈人心的力量。

岁月流转,一代代石窟守护者赓续“莫高精神”,潜心为国护宝,以匠心与专业对抗时光侵蚀,筑牢保护屏障,为千年石窟注入时代活力。

保护:为千年石窟筑牢屏障

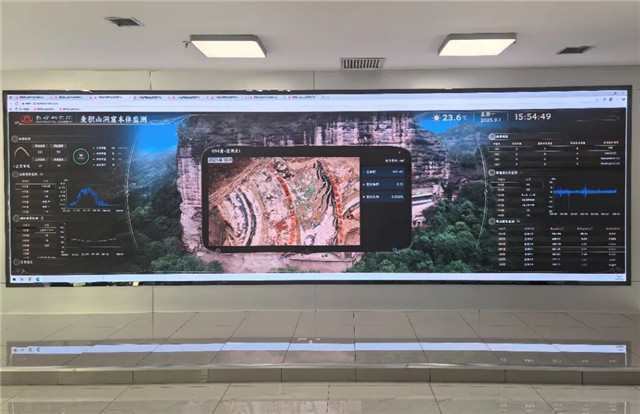

走进麦积山石窟艺术研究所,记者看到,一块巨大的电子屏幕实时显示着各个洞窟的“健康状况”——这是2023年全新升级的麦积山石窟监测预警平台。

“以前查看数据得翻报表,现在站在这里就能对洞窟环境了如指掌。”麦积山石窟艺术研究所保护研究室副主任胡军舰介绍,平台对石窟本体、洞窟微环境、崖体稳定性、游客流量乃至周边5公里范围内的气象数据进行着全天候监测。80%以上的洞窟安装了传感器,温湿度的细微变化一旦超标,系统便会自动预警。

“科技监测让我们的保护工作更加及时精准。”胡军舰举例道,2021年,平台精准捕捉到第94窟壁画一处仅凭肉眼难以察觉的微小断裂,经过及时修复和持续追踪,截至2024年9月,其表面风化变化比例仅为0.022%。“正是因为及时发现,才能提前制定保护方案,避免壁画进一步受损。”

如果说科技为石窟“穿上护甲”,文物修复师的双手,则为塑像和壁画延年益寿。

蒙蒙细雨中,记者在133窟内,见到了59岁的高级文物修复师牟常有,他正和徒弟李浩亮一起,填补一尊宋代佛坐像的裂缝。今年,已是牟常有从事修复工作的第40个年头,他告诉记者,“总感觉时间不够用,就想抓紧时间多干一些,每当看到一件残损的文物在自己手中恢复神采,就高兴。”

从年少时对山上“残残破破”佛像的心疼,到如今带出五十多名徒弟的老师傅,牟常有说,“修复不只是补裂缝,更是接续古人的匠心。”

这份匠心,同样体现在应对麦积山独特环境挑战的科研攻关中。地处小陇山林区的麦积山生态极佳,却也面临着微生物和动物活动带来的破坏。敦煌研究院保护研究所副所长武发思介绍,团队针对壁画霉变问题,开展了近8年的研究,筛选出对环境、修复人员、壁画本体“三无害”的生物杀灭剂和科学清理方案,并在第155窟、128窟成功应用,最大限度地抑制微生物的再生。

而与动物的“斗智斗勇”则更显生动。“科研人员通过红外相机长期监测,摸清了松鼠和鼯鼠这两种动物昼伏夜出的活动规律和行动路线,据此一场科学的‘驱逐战’开始了。”武发思笑着说,“我们有同事开玩笑说自己是麦积山的‘铲屎官’。”

但这个“铲屎”极具科技含量,工作人员采用高温蒸气、生物酶、树脂吸附等温和方式清除动物排泄物,并沿动物的活动路径布设防鸟刺、超声波驱离设备,甚至还借鉴当地居民的智慧,尝试喷洒辣椒素。“我们并非要与动物为敌,而是努力寻找一种平衡,既尊重自然生态,又最大限度地降低它们对文物的危害。”武发思说道。

利用:让石窟瑰宝走出崖壁

如何让石窟文物“活”起来、“走”出去,与更多人分享其跨越千年的艺术魅力?麦积山用系统性、品牌化的展览与创造性的利用给出答案。

2024年,麦积山石窟艺术研究所集中打造了“东方微笑 跨越千年”系列展览,一场跨越时空的“微笑之约”在多地展开。9月,“麦积山石窟保护历程展”在石窟内的瑞应寺开展,成为游客参观的“序厅”;与此同时,“佛教造像艺术展”在兰州的甘肃简牍博物馆开幕,将持续至年底。

“我们旨在提炼麦积山石窟的精华,让更多人读懂这份文化魅力。”麦积山石窟艺术研究所信息资料室副主任王通玲负责展览统筹,她对展览所产生的影响记忆犹新,“2023年,深圳举办麦积山石窟专题展,很多观众看完展览,专程来麦积山实地打卡,说想来看看‘东方微笑’真正的‘家’。”

展览的成功,离不开另一群守护者的默默付出——麦积山石窟艺术研究所美术研究室团队。在美术研究室主任唐冲看来,他们的工作就是带着文物的“灵魂”走出去。但临摹并非易事,“临摹一尊1.2米高的佛造像,需耗时整整一年。画师们对着原作反复揣摩古人笔触,用特制矿物颜料层层晕染,差一丝浓淡、力道,都抓不住古人气韵,复制品便没了灵魂。”

尽管团队也尝试采用3D打印技术,但唐冲坦言,打印品能留住“形”与“味”,细节上却总差些意思。因此,以传统技法为根的临摹复制,至今仍是他们的主要方式。正是这些倾注了心血的“移动石窟”,让千里之外的观众得以亲近麦积山的美。

与此同时,数字化技术正在为石窟打造“永生密码”。目前,在敦煌研究院的支持下,麦积山石窟艺术研究所正在对石窟进行系统性的数字化采集工作,目前已完成8个典型洞窟和大型洞窟的数字化采集。“这些高清数字资源为文物修复提供了精确的三维模型,也为线上展览、学术研究奠定了基础。”麦积山石窟艺术研究所副所长岳永强说。

传承:让“东方微笑”走向下一个千年

事业,总是在接续奋斗与代际传承中向前推进。麦积山石窟的守护亦是如此。

在133窟,牟常有与徒弟李浩亮并肩工作的场景,是这份传承最生动的写照。“这份工作需要年轻人接棒,让文物修复技艺代代传承。”牟常有的话语质朴而坚定。从他身上,我们看到了老一辈文物工作者潜心为国护宝的赤诚,也看到了这份事业后继有人的希望。

文脉的赓续,离不开学术研究的深化。多年来,麦积山石窟艺术研究所持续推进多项国家级科研课题,系统开展15项文物保护工程,出版《东方微笑——走进麦积山》等学术专著,发表论文20余篇。图书信息库藏书已达3万余册,信息化的资源共享平台初步建成。学术成果的持续涌现,为深入研究麦积山石窟的艺术与历史价值,奠定坚实的基础。

更深远的传承,在于将守护文化遗产的种子播撒进公众心中。王通玲说,“我们希望观众走进展厅,不仅能看到文物与保护科技的更新,更能感受到一种‘古今对话’的力量:既了解古代工匠创造 ‘东方微笑’的匠心与智慧,也去理解当代人守护这份珍贵的坚守和初心。”

“我们要共同做好石窟文物保护传承利用工作,把麦积山石窟‘东方微笑’完整传承到下一个千年。”敦煌研究院院长苏伯民的话语,道出守护者共同的心声。(文/李瑞)