“典范”“高地”建设成果展

专题陈展生动展示建设成果

石窟安全隐患全面消除

“‘典范’‘高地’建设成果,是‘守护文明’初心的延续,更是科技赋能、创新实践的结晶……”在第八届敦煌文博会期间,敦煌研究院院长苏伯民围绕“赓续莫高精神 潜心为国护宝”主题,正式发布了世界文化遗产保护“典范”与敦煌学研究“高地”建设进展,多项成果为文化遗产保护传承与学术研究提供“中国方案”,彰显科技赋能文明守护的强劲力量。

“典范”塑造

树立文化遗产保护样板

此次发布备受国际瞩目,现场汇聚了来自各个国家的嘉宾、专家、学者以及国内外新闻媒体,人们都知道,这一刻属于所有与敦煌相伴的“守窟人”。

其中,在世界文化遗产保护“典范”建设方面,敦煌研究院成效显著、硕果累累。

据苏伯民介绍,敦煌研究院聚焦古代壁画、石窟寺与土遗址的系统性保护,开展了一系列科研攻关和工程实践,逐步夯实了文物保护基础研究,大幅提升了文物保护修复关键技术,形成了成套的标准、规范和技术体系。持续开展文物保护研究,先后承担国家重点研发计划、国家自然科学基金等省部级以上课题96项,基础研究和科技创新能力显著提升。攻克了墓葬壁画原位保护、彩塑骨架替换、砂岩石窟寺防风化、土遗址综合保护技术等方面的诸多难题,文物保护技术体系进一步完善。

“我们建成甘肃省石窟寺监测预警平台一期、研发了微环境智能控制窟门、高透低反玻璃屏风和低照度高显指光源,全面建成了院辖石窟预防性保护体系。建成了联通院辖石窟的文物安全防护系统、安全应急指挥中心和安全管理体系,石窟安全隐患全面消除。在国家古代壁画与土遗址保护工程技术研究中心的基础上,建成投用了文化遗产领域唯一的全气候大型物理仿真模拟平台——多场耦合环境模拟实验室,并且与吉尔吉斯斯坦联合成立了中国-吉尔吉斯斯坦文化遗产保护联合实验室。”苏伯民说。

记者了解到,截至目前,敦煌研究院已先后实施了近50项文物本体保护、崖体加固、保护性展示和安全消防等工程,院属六处石窟文物健康状况得到根本改善。制定了国家、行业、地方和团体标准27项,形成了一整套古代壁画和土遗址保护标准体系;创办了石窟寺与土遗址保护领域的首个专业学术期刊——《石窟寺与土遗址保护研究》,为“一带一路”沿线的石窟寺、遗址等不可移动文物的科学保护提供了成果发布的学术阵地。

同时,敦煌研究院还发表高水平科技论文180余篇,出版专著15部,授权技术专利80余件,研发专用装备6件套,获省部级以上科技奖励4项。2024年,该院文物保护团队被党中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。

苏伯民由衷地表示:“我们不仅立足院辖的莫高窟、麦积山石窟、炳灵寺石窟、榆林窟、西千佛洞、北石窟寺等六处石窟,还面向全国石窟寺和土遗址保护需求,将研究成果推广应用至国内16省(区、市)150余处遗址保护,并辐射‘一带一路’共建国家,树立了‘中国特色·敦煌经验’的文化遗产保护样板。”

“高地”建设

拓展敦煌学研究深度广度

“我们不断完善敦煌学研究体系,持续拓展研究深度和广度,平台作用持续显现,成果集聚效应日益凸显,一系列丰硕的学术研究成果为推动敦煌学发展、服务共建‘一带一路’提供了坚实的学术支撑。先后承担国家社科基金重大项目、国家社科基金重点项目等省部级以上课题近70项。”苏伯民介绍。

他说:“在莫高窟考古报告第一卷的基础上,我们引入地理坐标信息、三维激光扫描、数字建模、材质分析、碳十四测年等科技手段,于2024年编撰完成了考古报告第二卷,为国内石窟寺考古报告编撰提供了范式。”

同时,敦煌研究院还先后获批国家社科基金专项“敦煌文化蕴含的哲学思想、审美精神及其当代价值研究”等重大课题研究项目,出版《敦煌佛教社会史研究》等一批成果,敦煌文化和历史遗存背后蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范等方面的文化内涵不断丰富。

“我们围绕敦煌民族史、河西石窟考古资料抢救整理、中外关系史料、多元民族文化交流开展系列研究,为铸牢中华民族共同体意识提供理论支撑。”苏伯民说。

据了解,敦煌研究院重点开展国内外藏敦煌藏文、回鹘文等少数民族文献分类整理,先后出版《甘肃藏敦煌藏文文献》《甘肃藏敦煌文献》《重庆藏敦煌文献》等,与国内各学术机构合作修编《敦煌学大辞典》,系统推进敦煌文献分类整理。

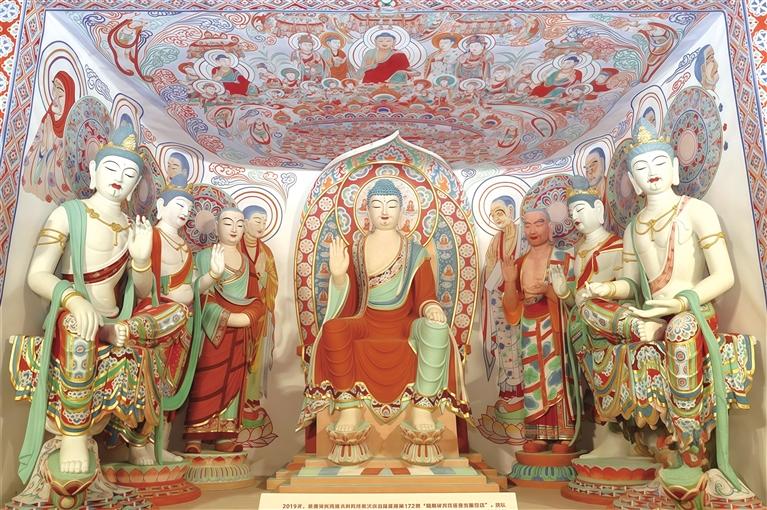

同时,在全国率先开展整窟研究性复原临摹,利用高保真数字化技术,高效提取壁画造型信息;借助原位无损检测技术,确定壁画颜料成分;通过研究梳理、绘画实践,完成了莫高窟第172窟整窟复原临摹,重现了盛唐佛窟最初的面貌。

此外,还积极开展敦煌乐舞、服饰、医药、石窟建筑等方面的研究,丰富了敦煌学的研究内容,敦煌学的学科体系得到不断完善。《敦煌石窟乐舞图像研究》《敦煌莫高窟土塔研究》等成果入选国家哲学社会科学成果文库。截至目前,《敦煌研究》期刊已出版正刊212期、特刊12期,累计发表敦煌学及相关学科论文4300余篇,发展成为国际敦煌学研究领域最重要的学术期刊。

多元传播

为文化传承注入新活力

多年来,敦煌研究院已持续主办“敦煌论坛”等国际敦煌学学术会议70余场次,吸引来自10余个国家的近1500名国际敦煌学专家,分享交流最新研究成果,其中“敦煌论坛”已经成为敦煌学研究交流的重要平台。2019年以来,该院共发表学术论文近800篇,出版专著150余部,获奖及收藏美术作品33幅,获成果奖励14项。

此外,敦煌研究院通过“总量控制+线上预约+数字展示”旅游新模式,2019年以来接待全球游客2000余万人次;举办166场敦煌艺术展,构建覆盖120国的全媒体传播矩阵,推出“寻境敦煌”沉浸展等项目,让敦煌文化走向世界。同时,实施“人才强院”战略,引进培养硕博士及高层次人才,改善基础设施,为事业发展筑牢根基。这些成果既是敦煌研究院“守护文明”初心的延续,更是科技与创新的结晶,为中华优秀传统文化传承发展注入新活力。

“今后,我们将始终以加快推进‘典范’和‘高地’建设为主线,赓续‘莫高精神’,潜心为国护宝。我们将不断加大文化遗产保护力度,全面拓宽敦煌学研究深度与广度,持续扩大敦煌文化传播力影响力,不断优化人才发展模式,努力为文化强省建设、促进文明交流互鉴、服务共建‘一带一路’贡献‘敦煌智慧’。”苏伯民表示。

本报首席记者 李 超 文/图