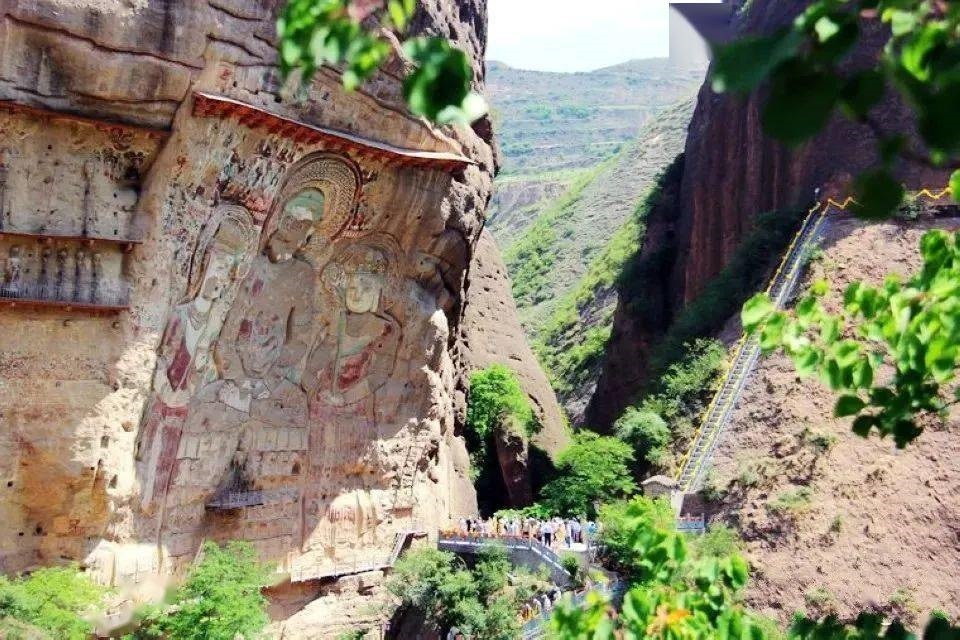

2014年,麦积山石窟作为“丝绸之路:长安-天山廊道的路网”中的一处遗址点,成功列入《世界遗产名录》。麦积山因形如农家麦垛而得名,山崖拔地而起,高142米,其目前虽是世界文化遗产,但同时它的山体本身又具备典型的北方型丹霞地貌等自然遗产特征。

据记者了解,甘肃丹霞地貌在全国都较有特色,仅从数量上来说,可列居全国第三。而天水丹霞地貌,因地处典型的湿润半湿润气候区,又区别于张掖七彩丹霞,于是呈现出别具风格的特点。在漫长的古环境演变历程中,因其相似的地质环境和气候特点,在甘肃狭长的地形中,呈现出了一条从东到西、风格迥异的丹霞风情线。

那么,天水的丹霞地貌在天水丰富的地貌形态中占据着怎样的席位?承载石窟文化的为什么是丹霞地貌?日前,记者就此翻阅相关资料并采访了有关专家。

天水的丹霞地貌在天水丰富的地貌形态中占据着怎样的席位?

天水的丹霞地貌在天水丰富的地貌形态中占据着重要的席位,无论是其自然风光,还是历史文化价值,都是天水极其重要的社会文化资源。例如,天水的麦积山石窟,武山的水帘洞石窟群,甘谷的大像山石窟等。

何以丹霞地貌总与石窟文化有着不可分割的关联呢?

这要从丹霞地貌的主要物质组成、形成过程和形态特征说起。丹霞地貌的物质基础是红色陆相碎屑岩,广泛发育于上泥盆统到上新统的红盆,为丹霞地貌构建奠定了必要的物质基础。有研究表明,在天水、武山一线谷间盆地,均有一套上白垩统棕红、紫色为主的砾岩、砂砾岩、砂岩夹粉砂岩或泥质岩的沉积出露,这些曾经埋藏在远古时期的地层,在地球内力这双大手的运筹下逐渐出露,构成了麦积山、仙人崖、莲峰山、水帘洞、大像山等丹霞地貌的物质组成。

那么,这些碎屑物质从何而来,他们又是如何从遥远的地质年代被带到我们的眼前呢?

在距今约1.0—0.66亿年前的晚白垩世时,受燕山运动第四幕的影响,天水以南大部地区以地壳抬升为主,形成山体。麦积山—仙人崖一带则形成内陆山间湖盆地,因其地势较低,接受了大量山麓及河湖相沉积。由于渭河大断裂、党川—甘泉寺断裂与李子园—元龙大断裂带的相互制约、强烈活动,使麦积山—石门山一线之西的内陆盆地进一步扩大,东南隆升而西北沉降,沉积了巨厚的陆相红色砾岩、砂砾岩地层,构成麦积山风景名胜区丹霞地貌的载体。

从白垩纪末期的燕山运动第五幕到喜马拉雅运动第二幕期间,构造活动十分强烈,天水麦积山地区以断块差异性升降运动为主。盆地沿颍川河、东柯河方向形成外流区。流水向盆地中部低洼处集中,沿岩层垂直节理进行侵蚀。在流水侵蚀、风化剥蚀、风沙吹蚀、化学生物作用等诸多外力作用下,便对其雕塑刻画,遂成为各具形态的赤壁丹崖。有塔状、针状、柱状、墙状、桌状、堡状、方山状、峰丛状、峰林状、蘑菇状、窗棂状、柱廊状等多种造型,最终形成了现今形态各异、包罗万象的丹霞地貌。

承载石窟文化的为什么是丹霞地貌,而不是同样广泛分布于天水的黄土地貌呢?

一方面是因为雄伟的赤壁丹崖,紫红色调给人以庄重和神圣之感,与我国传统权威、富贵吉祥的色调一致,也是中国宗教崇尚的主色高层调。丹霞地貌的不同坡面可以建造宗教建筑,甚至一些丹霞洞穴直接为宗教活动利用,成为大量人文旅游资源的天然载体。另一方面由于构成丹霞地貌的岩层是紫红色、红色的较坚硬的砂岩、砾岩,特别是紫红色、红色砂岩易于雕刻佛像,而佛像又是庄重的紫红色,所以在红砂岩的丹霞地貌区,常与石窟、佛像、雕塑联系。加上植被水体映衬、传说故事附会渲染,以及宗教建筑点缀装扮,形成了宗教石窟艺术与丹霞地貌景观的完美结合。

当然,适宜的气候条件也是丹霞地貌形成的重要推手。天水南部地区晚白垩世的气候比较炎热干燥,氧化反应剧烈,所以山间盆地沉积物多红色,且以钙质胶结为主,形成红层,奠定了物质基础。后期的气候演变,使本区温和湿润,四季分明,冬冷无严寒,夏热无酷暑,雨热同季,光照充裕,降雨丰沛,沟道密布,为流水切割、风化剥蚀提供了适宜的外力条件,勾勒出“色丹若霞,高低错落”的丹霞地貌景观。

在漫长的地质年代中,地球内外力成为镌刻地球表面最伟大的工程师。尽管动辄就是沧海桑田,但是严丝合缝的缜密和巧夺天工的细致却不得不令人叹服。正是这些最为适宜的地质、岩层、气候、土壤、植被等相互作用,才打磨出独具特色的赤壁丹霞,再经由人类智慧的叠加,和生生不息的传承,才能在今时今日,让我们看到人与自然的和谐共生。

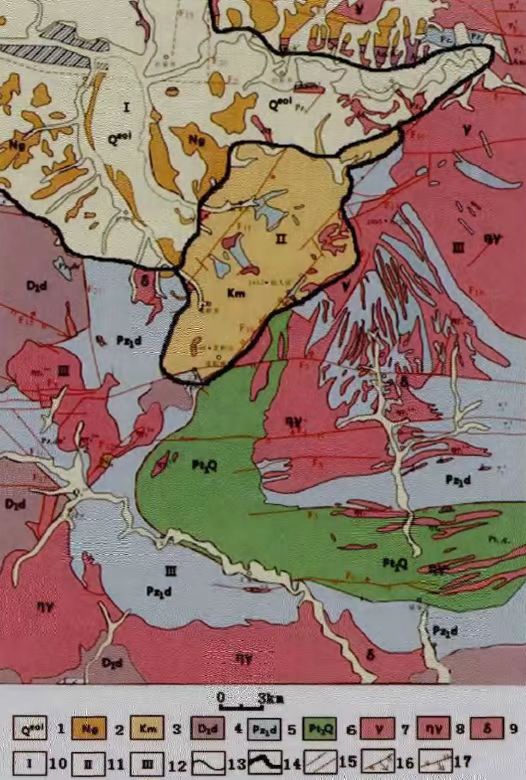

1—第四系风积黄土;2—新近系含砾砂岩;3—白垩系砾岩粗砂岩;4—泥盆系砂岩;

5—震旦—奥陶系丹凤群;6—中下元古界秦岭岩群;7—花岗岩脉;8—二长花岗岩;

9—闪长岩脉;10—黄土丘陵地貌;11—红层盆地(丹霞地貌);12—侵蚀构造中山地貌;

13—地层界线;14—地貌分区界线;15—推测及性质不明断层;16—正断层;17—逆断层。

(本文参考自《麦积山国家地质公园丹霞地貌分类及形成机制探讨》作者:秦晓燕 王彩霞 张家峰;《甘肃省丹霞地貌空间分析及旅游开发布局研究》作者:齐德利 肖星 陈致均;部分观点采访自天水师范学院教授、硕士生导师、自然地理学博士尤晓妮。)

新天水记者 胡晓宜