寿品

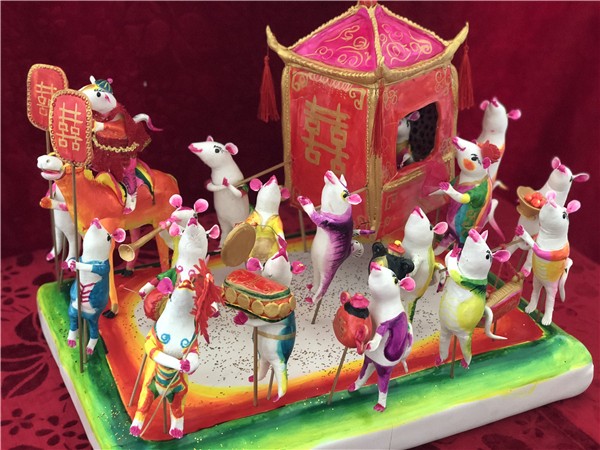

一坨坨白花花的面在经过奶奶的巧手随便一捏,就变成了一朵朵形态逼真的大丽花、小鸟、小鱼……再染上从黑枸杞、鸡冠花、豆叶等天然植物中提取的颜色,活灵活现得就跟真的一样。郭刚回忆起初对面塑感兴趣的儿时场景,当时的他还只是个三年级的小学生。

不过从那时起,郭刚就开始跟着奶奶有意无意学习这门传统手艺。每当村子里有亡人、过寿的大事,奶奶总会被邀请到家里做面塑“供养”,小郭刚也就跟着一同前往,打下手的同时学些新技艺。在外面,郭刚就悉心观察自己看到的每一种想要捏出来的东西;回到学校,就利用美术课发的橡皮泥捏出来,日复一日地练习,让郭刚的技术也越来越娴熟。

奶奶离世后,郭刚便花更多时间自己琢磨研究。出门不忘拍照记录下他眼中的美好,甚至随便一张包装纸上的图案也都小心留存,只为在空闲时候用面捏出来。从最初的爱好到现在生活中不可或缺的一部分,面塑成了郭刚的密友。35岁的他白天忙活自己的小生意,回到家中随便吃点东西就坐到了工作台前,寂静又快乐,不知不觉就到了深夜。“疫情这段时间对我来说太难得了,买好了吃的一星期都没有下楼,能够专心做点想做的东西!”郭刚谈起了在家隔离的日子。

从和面、醒面到揉面,再到塑型、晾干、定型、上色,哪怕一朵简单的小花诞生,也需要历经两天的时间,更不要说那些有故事情节的复杂样式了。“做面塑的时候从不觉得孤单,内心很快乐满足,我会一直坚持下去,这个传统至少在我这不能断。”郭刚说。他也会在朋友圈发自己满意的作品,用手机直播做面塑的过程,他说这么做的目的,就是让看到的人知道面塑这个手艺还存在,并未消失。

郭刚说:“其实酒泉肃州农村家庭婚丧嫁娶、立房拜寿宴请亲朋好友及乡里乡亲时,碗席还是一个保留项目,而面塑做的供养依然被人们需要。”通过口口相传,他现在每个月能接到10余单左右找到他的客户,虽然不足以满足生计,但至少已经证明面塑没有被遗忘。“虽然很难,但我还是希望面塑手艺能有后代的传承,我也很乐意分享自己的经验,只希望这承载着传统文化的面塑手艺不要就此淡出这个网络时代。”郭刚满怀希望地说。

见习记者 易雅晨